3Dプリンタで着生植物用の着生プレートを作ってみました。着生プレートは様々な素材がありますが入手しにくいヘゴ板ライクなものへチャレンジ。

着生植物用の着生プレートの種類

着生植物用の着生プレートはいくつかの種類がある。コルク、プラスチック板、木製の焼きが入った板、ヘゴ材、カクタスボーンや流木など。また着生時に水苔などを利用して保水率をコントロールしていたりする。

3Dプリンタでの着生プレート作成レポート

デザインに関しては、様々な形のプレートが可能ですが今回は作りやすさを重視して長方形の形としました。星型だったりウェーブ形状、丸型の着生プレートは珍しいので今後作成する場合はデザインもしてみたい。

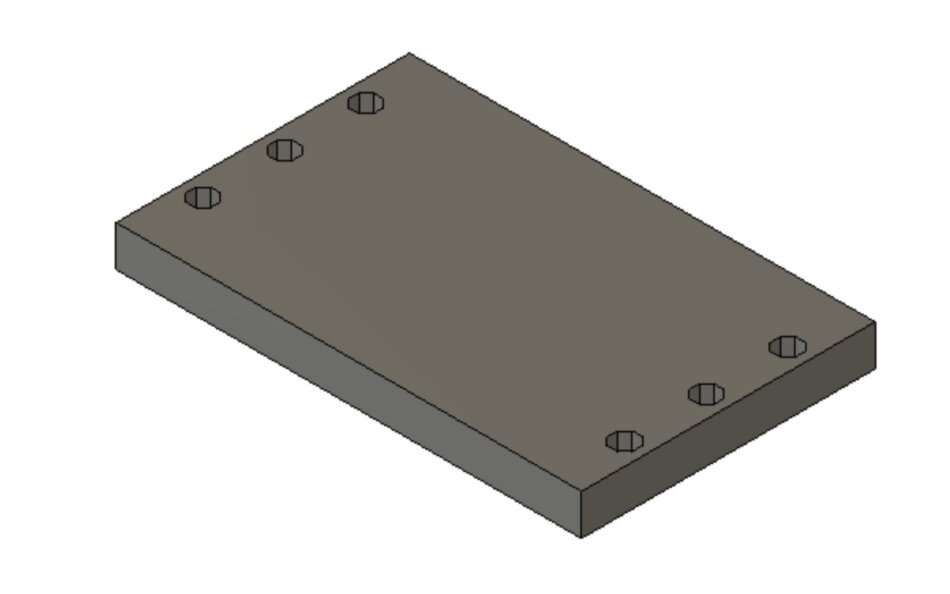

着生プレートの設計

今回は保水を期待してメッシュを作成。ジャイロイド構造(gyroid)を3Dプリンタの設定ソフトで内側(infill)に設定できるのでそれを露出させることにしました。なのでプレートの設計自体はただの長方形の板と、ジャイロイド構造を露出させたい部分のサイズの板を用意して、スライサーで別々の設定をして結合させる方法を取ります。

プレートは針金などで連結できるように上下に穴を開けました。丸穴である必要性はなく3Dプリンタは丸穴は相性が悪い事があり、Top layerをきれいにするために八角形で穴を作りました。

スライサーの設定

3Dプリンタに付属するCuraをforkしたスライサーを利用。Curaとインタフェースが違う程度なのでCuraでも同じことが可能だと思います。作成した2つのモデル(本体、メッシュ部分)をスライサーで読み込みメッシュ部分のパーツを「Modify settings for overlap with other models」で本体と設定を変更します。

- Infill Pattern(インフィルパターン):Gyroid

- Infill Density(インフィル密度):この数字で密度が変わります

- Top Layers:0

- Bottom Layers:0

原理としてはInfillパターンの露出実験と同じく特定のLayerを0にしてWallをなくす感じです。メッシュ部分プレートの上下のレイヤーをなくしてInfill露出させてます。色々試してみると今回はインフィルを露出するのでWallとの接続が甘くなるところがあるようなのでExtra Infill Wall CountなどでWallとの接続を良くしてあげると良かったです。

本体の設定はいつも通り。2つのモデルを設定したらSelect All Models→Merge Modelsで合体させたら設定完了です。

3Dプリンタによる着生プレートの製造

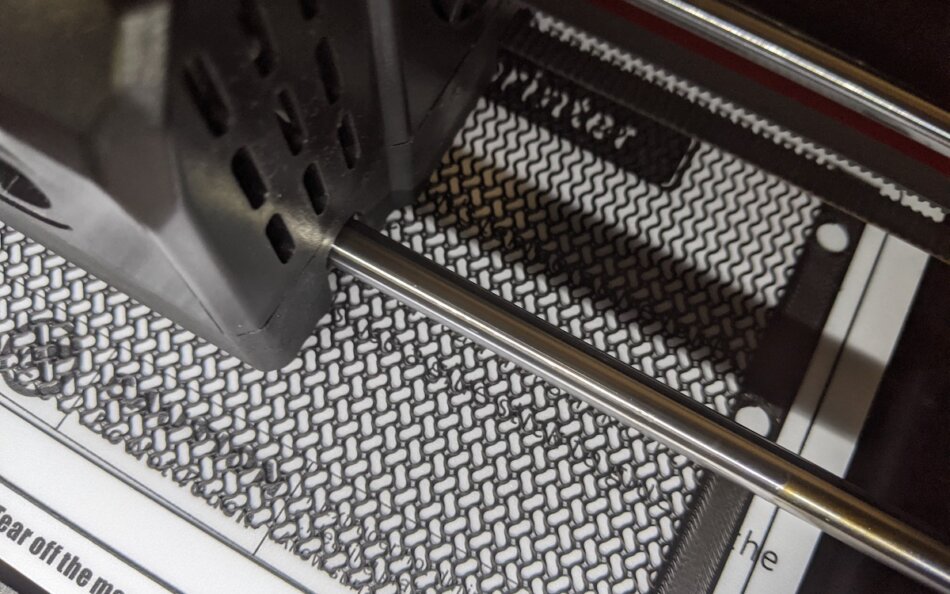

第1層目の密着度が悪いと作るのが難しい構造ですね…。一生懸命作っている感じになります。積み上がってゆくのを見ていると楽しいです。ジャイロイド構造は3Dプリンタならではですね(ボロノイとジャイロイドは3Dプリンタを使う人が遊びで通る道ですね!)

上記の設計デザインとは違うサイズですが、できました。透けていることがわかります。実際は水を掛けると結構きれいな感じに流れ出る。工夫をするとしたら例えば下部はインフィル(ジャイロイド構造)を露出させないとか、bottom layerの一部を製造して水が抜けない構図にするなどの工夫が必要かもしれません。

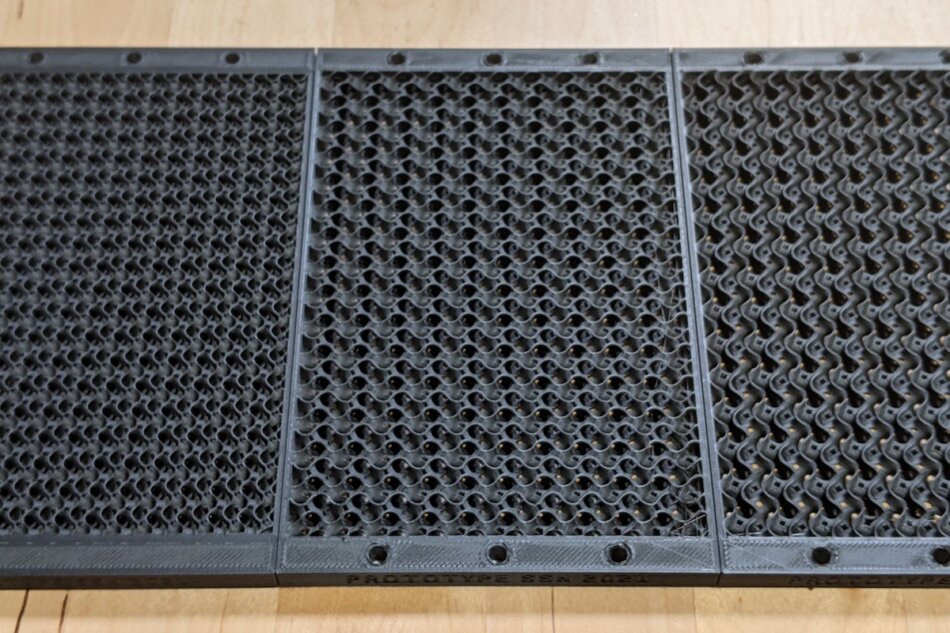

インフィル密度をいくつか変えて実験してみました。ヘゴ板代替を考えると密度が濃いほうが保水性の観点では良さそうです。密度を低めると根が入り込んでくれたり通気性が良くなったりするかもしれません。できれば水苔を使わずに保水をコントロールできるとよいのですが、性能を明らかにするには長期実験が必要だと思います。

色々と作成しました。すべて使うことができないので、TwitterとInstagramで頒布させていただきました。皆様の実験の結果も気になるところです。

小さいカードタイプも作成してみました。ちゃんと文字も入れました。

保水性が今回の製造ではヘゴ板に比べて高くはなさそうだったので乾燥に強めな着生植物をつけてみました。根がきれいに回ってくれたら嬉しいなと思います。

コルク板やプラスチック板、木製の板などは保水性はあまり関係がないのでそういったものの代替であれば、様々なデザインや厚さで設計できる3Dプリント製の着生プレートはありかもしれません。耐久性に関しては今回はPLA樹脂で作成しましたができればASAなど耐久性の高いものを使いたいですね。あまり着生植物に対して直射日光をガンガン当てるシーンはあまりないと思いますがヘゴ板よりは耐久性はほしいなとは思います。