3Dプリンターによるプロダクト作りを行っていて今まで主にプラ鉢作りで実験や頒布用のプロダクトなど大体10kg以上の素材を使ってきました。いくつかの失敗事例と対策ポイントの紹介。

3Dプリント設定について

通常の紙へのプリントと同じですが、まだまだハードの設定とソフトの設定をそれぞれの環境に合わせて設定する必要がある。近年のインクジェットプリンタなどは「白黒かカラーか」「用紙サイズ」業務用レーザープリンタなどでは両面印刷か?綴るか?などをソフトで行う。ハードは家庭用ではインク交換と自動的な掃除くらいだろうか。

このページでは主に熱溶解積層式(FDM)の3Dプリンターでのポイントです。

3Dプリンタのソフトの設定ポイント

3Dプリントを行う場合は、3Dデータを作ったあとにスライサーというソフトでプリンタ用のデータを作る必要がある。そのソフトでプリントの設定をするわけだが設定項目が多い。標準設定でもいけるが素材やプリンタ本体の特性で多少チューニングが必要で、自ら設定を見つける必要がある。

利用する素材によっては、ノズルの温度、印刷速度、ビルドプレート温度、あたりのパラメーターが特に印刷品質に大きく影響する。色々とテストを繰り返して綺麗に印刷できる設定を探す必要がある。

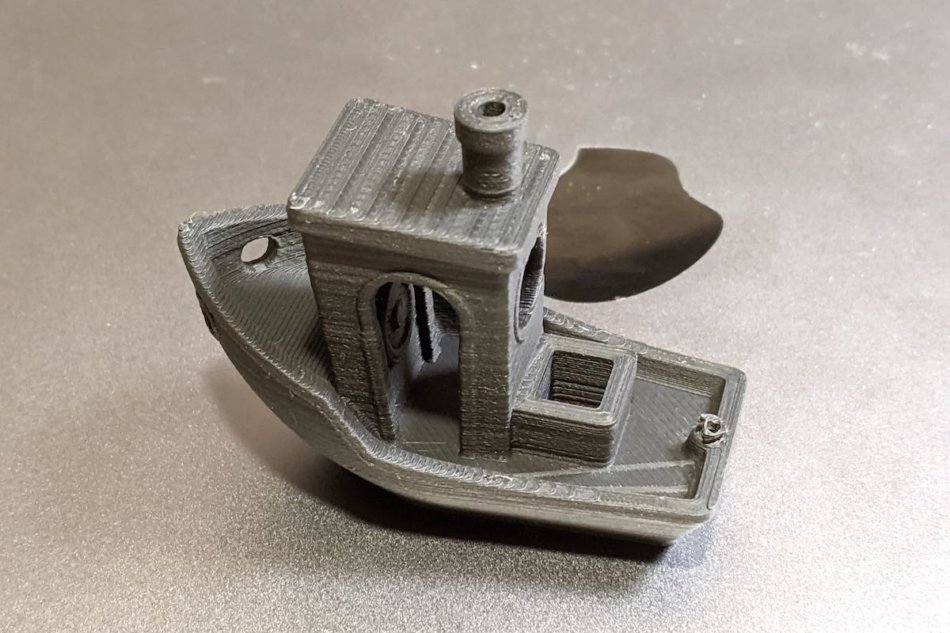

写真左はプリントアウトテストのサンプルで3DBenchyという船のデータを印刷することである程度設定がうまく行っているかどうか確認することができる。写真右のようにうまく印刷できない場合は様々な設定で実験を行う必要がある。

3Dプリンタのハードの設定ポイント

結構大事だが、下記の点で注意が必要。

- ノズルの定期的なメンテナンス、交換

- ビルドプレートのレベル調整

- ビルドプレートの脱脂

- 印刷スタート時のフォロー

- 素材切れに注意

ノズルの定期的なメンテナンス、交換

ノズルが消耗品で印刷精度に影響する。利用する素材によってだがノズルが削れることによってノズルの径が変わってしまい印刷精度に影響がでる。常に削れるので一定の品質を下回ったら交換が必要。最近は比較的簡単にノズルが交換できるプリンターも多いが自分が利用しているものは多少の分解が必要。

素材や印刷する形状にもよるが今のところは3ロールくらいで定期交換している。

ビルドプレートのレベル調整

ノズルとプレートの隙間、とても大事。これも自動でやってくれるプリンタはあるが多少ノズルから素材がでていたりする場合もあるので手動で、印刷都度にやりたい。初期レイヤー(第1層目)や細かい印刷品質に影響がでる。面倒臭がらずに都度行うと良い。どのくらいの隙間が良いかは色々試すしかない。

印刷スタート時のフォロー

一番失敗が多いのが印刷スタート時の第1層目の印刷だった。レベル調整がうまくいかず隙間が空きすぎるとプレートにくっつかない。(隙間がきつすぎると印刷物が取れなくなります)、またノズルを熱している際にノズルに残った素材が溶けてノズルにくっつきそれが製造物に付着してしまうケースもある。第1層目がうまくゆけばその後はあまり失敗しなかった。

素材切れに注意

途中で素材交換する機能が自分もプリンターにはついているが自動的には止まってくれない。もしかすると自動的に止まってくれるプリンターはあるかもしれないが。また途中での交換は余計な素材付着リスクがあるので可能な限りは交換なしで印刷しきる素材の残量を見極める必要がある。

3Dプリンタの失敗事例

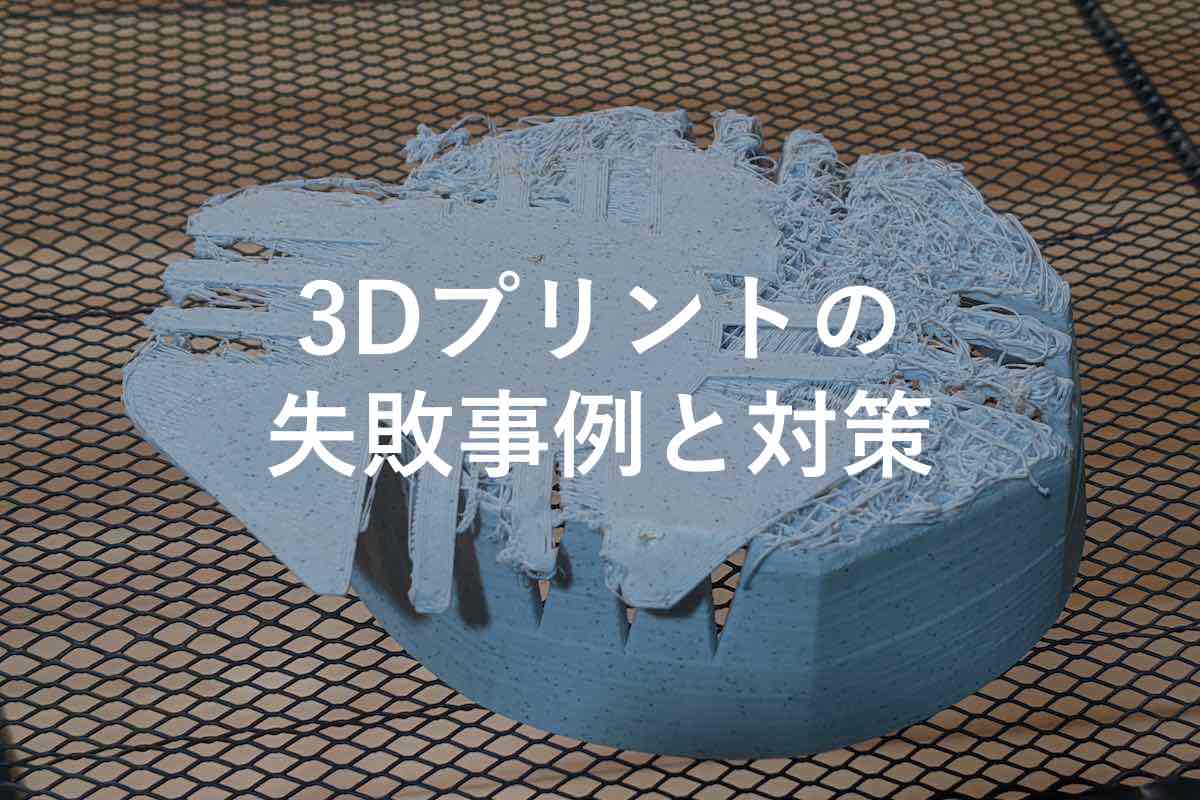

失敗事例です。12時間以上の製造時間がかかるものが途中で失敗するとちょっとショック。

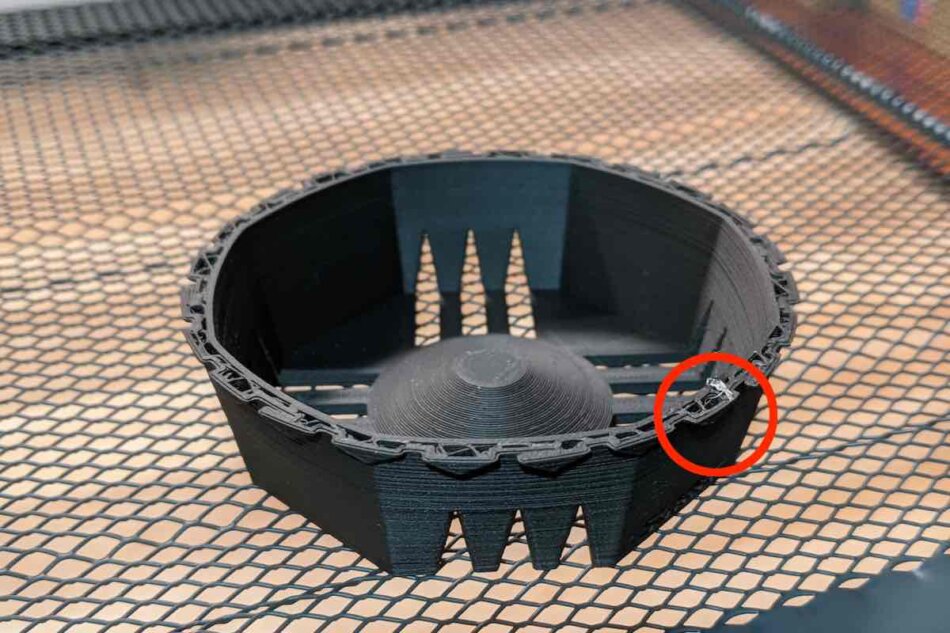

多分、ノズル径が大きくなってることによる製造ミスだろうか。途中でレイヤーへのくっつきが悪くなったのかやや空中印刷みたいな感じになった。おかしくなってることに気づいて停止しました。

これは稀なケースだけれども、以前はオール電化の家に住んでいたが、今はそうではない。比較的大きめの50A契約ですが、電子レンジとIHクッキングヒーター2口を使ったらなんとブレーカーが落ちた。ノズルも止まりその場で少し素材を溶かして止まった。自分の利用している3Dプリンタは途中から再開はできなかった。勿体ない。

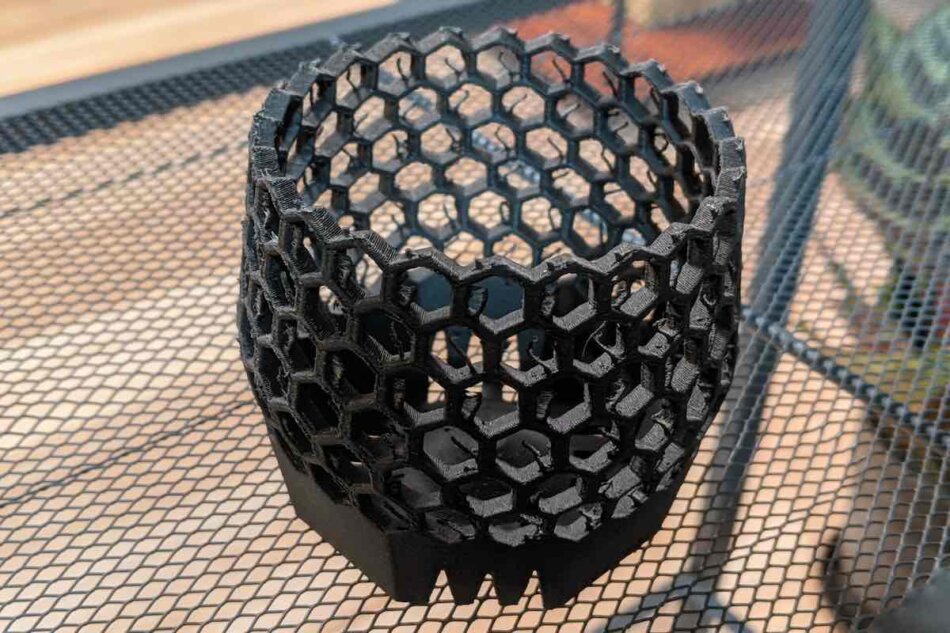

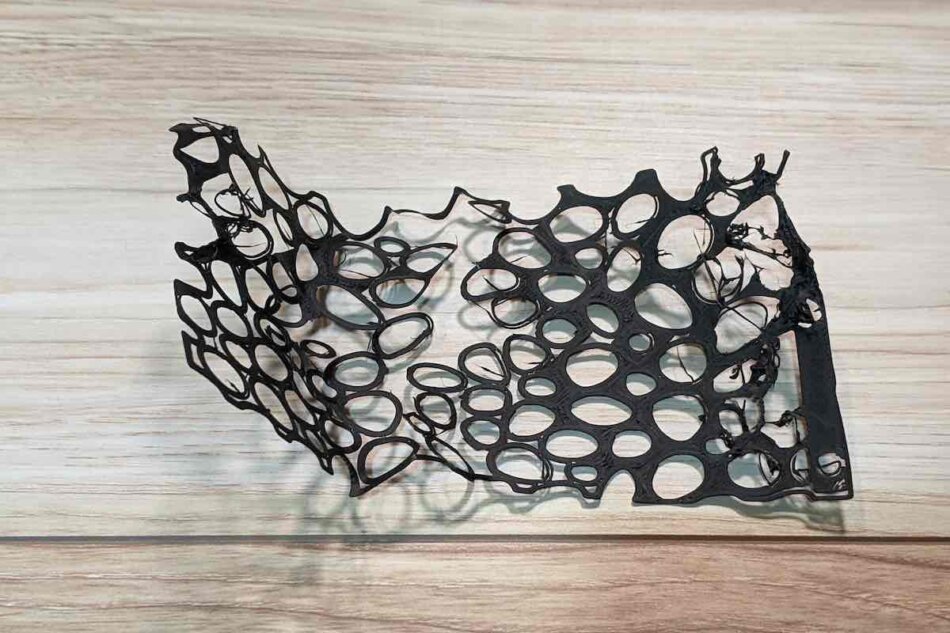

これは実際に販売した製品ですが途中からこのように穴抜きのところにばりができてしまった。色々試したけど改善しなかったのですが、理由はノズルが削れることによる精度不良だった。ある程度精度が下がってきたことが目でわかるようになってきた。

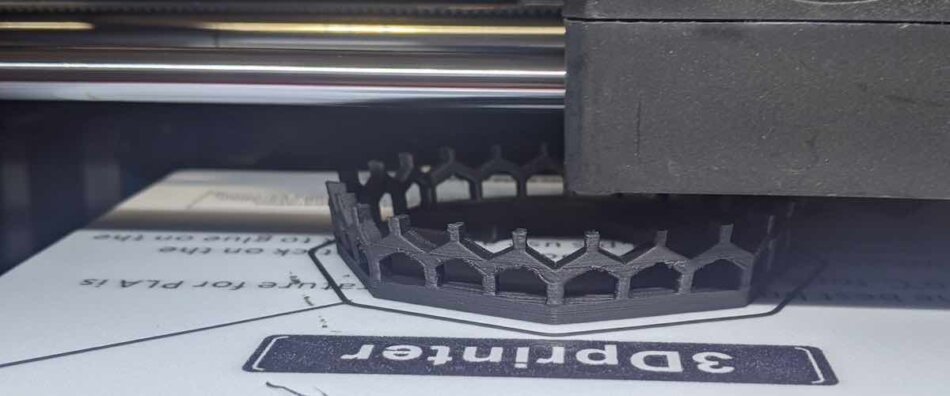

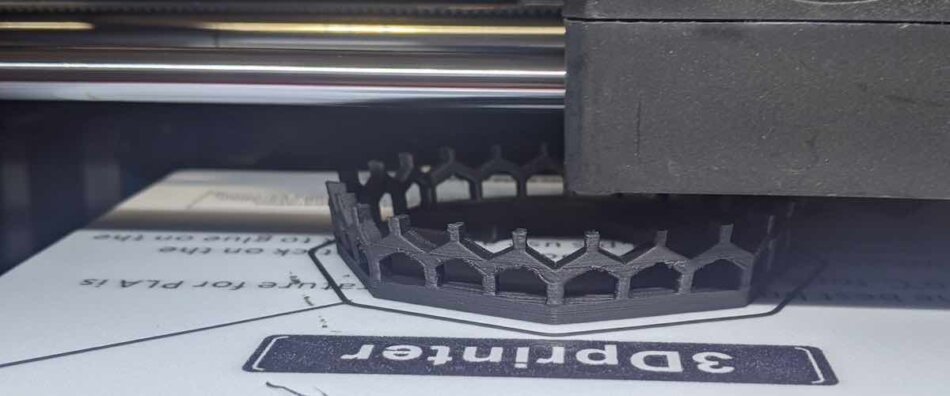

3Dプリントの設定でスカートラインというモデルの印刷を安定させるための余計な印刷をするのですが、第1層目はビルドプレートの活着の問題などがありたまにスカートがきちんとビルドプレートに印刷できないことがある。これはよく発生する。印刷初期にわかるのでダメージはないけど色々面倒くさい。

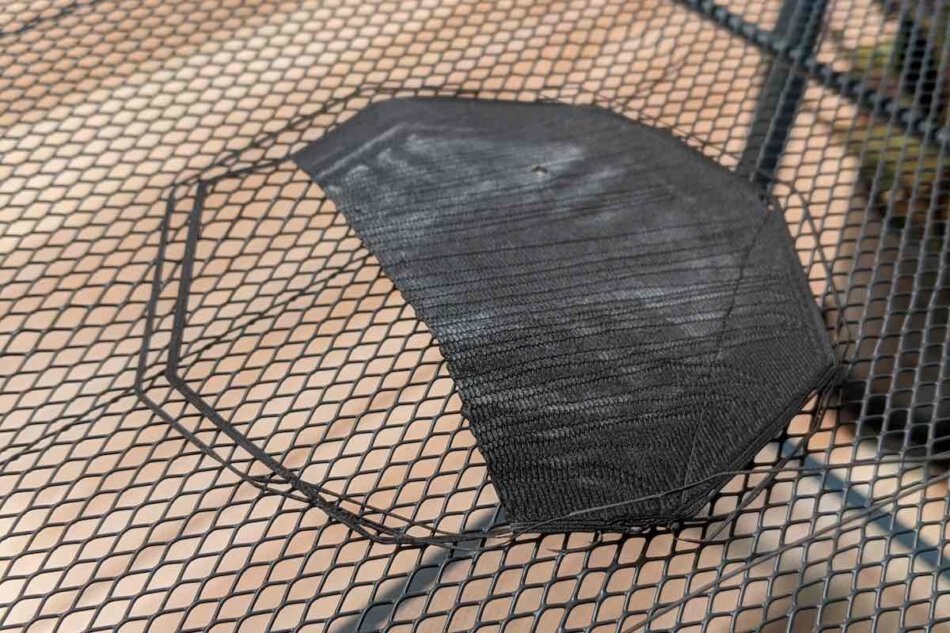

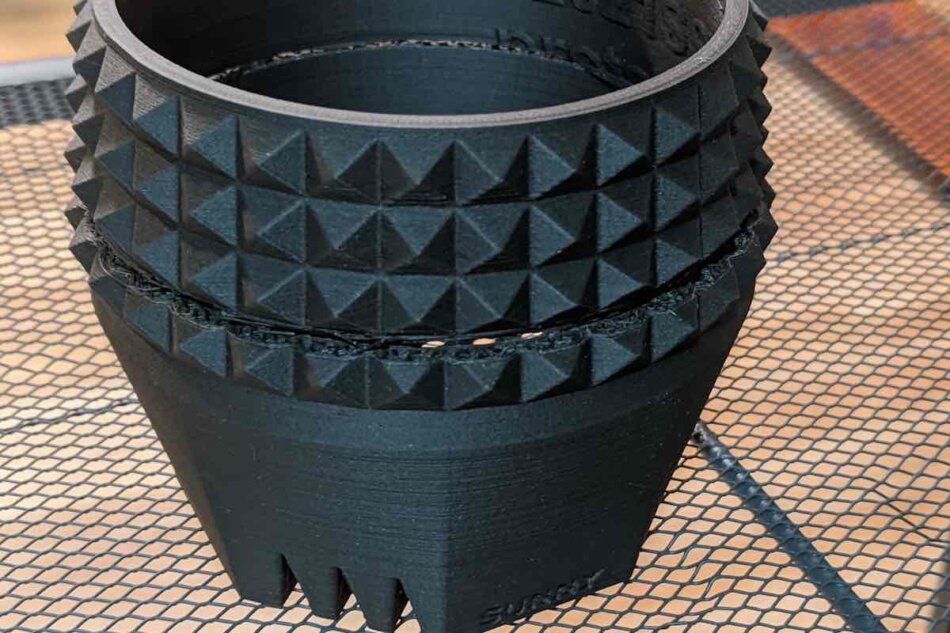

底面に色々と文字を入れたり模様を入れると3Dプリンターではうまくいかないケースが有る。ビルドプレートの脱脂をきちんとおこないレベル調整を細かくする必要がある。失敗するとビルドプレートから剥がれなくなるんですよね…。SSN鉢も第1回頒布は鉢底にSUNNYという水抜き穴がありましたが第2回頒布以降はなくしている理由の一つです…。

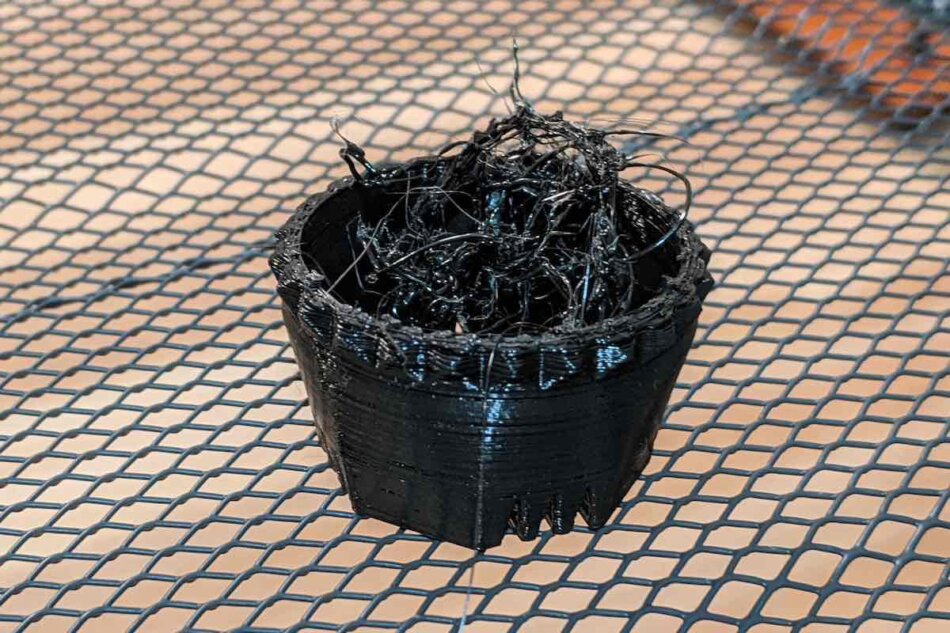

朝起きたらこんな感じでした。どこかのレイヤーでうまく印刷できずあとは空中印刷を繰り返して3Dプリンターとしては無事に印刷が終了したつもりでいたようでした。

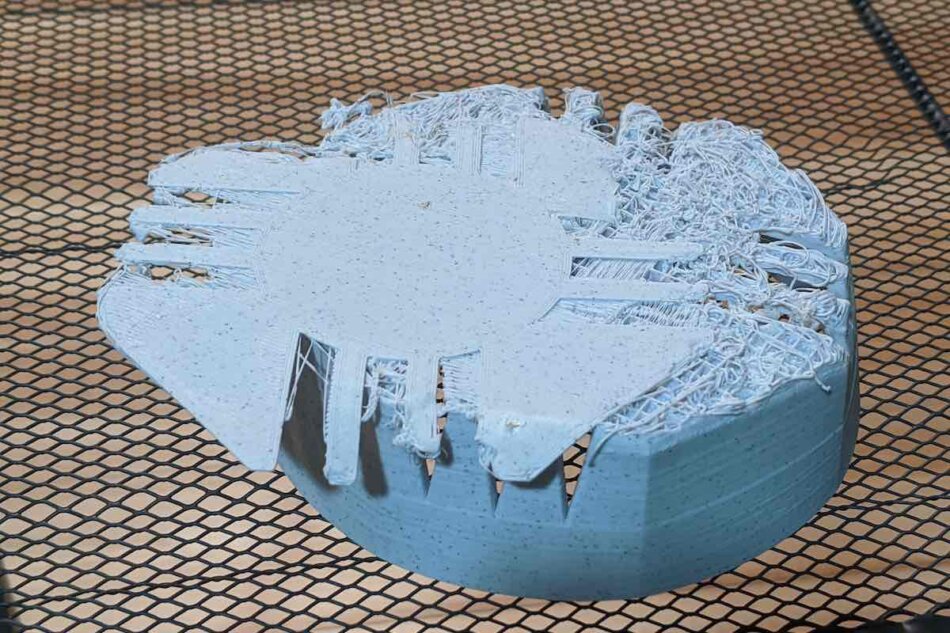

どうしてこうなった!?理由はよくわかりません。第1層が終わったあとにずれるなんてことはあるのだろうか??ちょっと焦ってすぐに止めて外してしまったのですが単なるデータのバグかもしれない。

途中で分断されてしまった、けれども最後までうまく印刷できていました。当然外した瞬間から別々に分かれました。

まとめ

気をつけたり、面倒臭がらずにちゃんと対応することで回避できるものと、やはり再現性のないプリントミスは発生しますね。

まだ気軽にボタンひとつで印刷完了にはならないですが、スライサーは比較的優秀なのと定期的なメンテナンスや、都度設定を行うことをするとあまり失敗しないで印刷できるようになりました。